Olympia-Anschlag 1972: Der Fernseher, den es nie gab

Neu ausgewertete Archivquellen dekonstruieren ein populäres Narrativ und erlauben die Beantwortung der Frage, warum der Befreiungsversuch im Olympischen Dorf wirklich abgebrochen wurde.

The Day Terror Went Live: Selten hat der Name eines Films die Bedeutung eines Ereignisses so präzise getroffen wie die fünf Worte im Untertitel von Tim Fehlbaums oscarnominiertem Filmdrama September 5. Der Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September auf die israelische Olympiamannschaft in München markierte 1972 den Beginn des Zeitalters von audiovisuell in Echtzeit medialisiertem Terrorismus.

Dabei musste Israel schon vor dem Olympia-Anschlag im September 1972 äußerst brutale Terrorangriffe mit zum Teil noch höheren Opferzahlen erleiden. Auch in Europa hatten palästinensische Organisationen schon zuvor zahlreiche Aufsehen erregende Anschläge ausgeführt, sowohl gegen israelische als auch gegen US- und europäische Ziele. Selbst die massenmediale Bildproduktion als integraler Bestandteil der Terrorismusstrategie war nicht neu. Beim Versuch, im Februar 1969 auf dem Flughafen Zürich eine El-Al-Maschine zur Explosion zu bringen, hatte die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) nicht nur vier ausgebildete Kämpfer, sondern auch einen eingeweihten ägyptischen Journalisten in die Schweiz gesandt, um für eine spektakuläre mediale Inszenierung zu sorgen. Die Sprengung der Maschine misslang, aber der Journalist schoss unmittelbar vor dem Gewaltakt neben dem Flughafengebäude eine Fotoserie der Attentäter. Die Bilder erschienen zehn Tage später in der Kairoer Wochenzeitschrift Al-Musawar.[1]

Etwas schneller ging es im September 1970, als die PFLP drei Flugzeuge westlicher Gesellschaften in die jordanische Wüste entführte. Aus der Masse an Journalisten, die in der Hauptstaat Amman auf Neuigkeiten warteten, wurden ein Kameramann und ein Fotograf ausgewählt, um die sorgfältig geplante Sprengung der drei Maschinen auf dem zum «Revolution Airport» umbenannten Rollfeld bei Zerka festzuhalten. Der Film wurde in aller Eile zum Flughafen von Amman und in ein ansonsten leeres 80-sitziges Passagierflugzeug gebracht, das von der Presseagentur des Kameramanns für den Transport nach Zypern gechartert worden war. Dort stand ein weiteres Flugzeug bereit, um den Film nach Rom zu bringen, wo er bearbeitet und geschnitten wurde. Von der italienischen Hauptstadt ging es weiter nach London. Fast einen Tag nach den Explosionen in der Wüste erreichten die Aufnahmen die Studios von Independent Television News – gerade rechtzeitig, um in den Mittagsnachrichten im Vereinigten Königreich ausgestrahlt zu werden. Die spektakulären Bilder der explodierenden Flugzeuge erschienen daraufhin in vielen Ländern in den Nachrichten und wurden insgesamt von über hundert Millionen Menschen gesehen.[2]

[1] Adrian Hänni, Terrorist und CIA-Agent: Die unglaubliche Geschichte des Schweizers Bruno Breguet, Basel: NZZ Libro, 2023, S. 27.

[2] Der Weg der Filmaufnahmen von der jordanischen Wüste in die britischen Fernsehnachrichten wird beschrieben von Jason Burke, The Revolutionists: The Story of the Extremists Who Hijacked the 1970s, London: Bodley Head, 2025 (im Druck).

"Terrorismus ist Theater": Von Zerka nach München

Nur zwei Jahre später, am 5. September 1972, dauerte es nicht mehr Stunden oder gar Tage, sondern nur noch Sekunden, um Bilder eines Terrorakts global über die Fernsehbildschirme zu verbreiten. Und Filmmaterial musste kaum noch physisch transportiert werden. Das Geiseldrama im Olympischen Dorf wurde von mehreren Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven weltweit übertragen und dank dem Siegeszug der Satellitentechnologie von rund einer Milliarde Menschen in Echtzeit mitverfolgt.[3] „München” stellte damit zweifellos einen Quantensprung in der Medialisierung von Terrorismus dar. Weitere sollten folgen, zuletzt im März 2019, als ein junger Rechtsextremist sein Massaker in zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch live im Internet streamte. Diese Vorgehensweise kopierte wiederum die islamistische Hamas am 7. Oktober 2023.

Terrorismus ging am 5. September 1972 nicht zufällig live auf Sendung. Der Schwarze September konzipierte den Anschlag als medienwirksame symbolische Handlung und wählte den Anschlagsort nicht zuletzt wegen der Möglichkeitsbedingungen medialer Aufmerksamkeit.[4] Denn das „Fernsehwunder von München" [5] setzte neue Maßstäbe für die Übertragung von Großereignissen: Erstmals wurden Olympische Spiele weltweit live ausgestrahlt, und das in Farbe.[6] „Es ist 1972 in München, als die Spiele zu Fernsehspielen werden”, brachten es die Journalisten Roman Deininger und Uwe Ritzer auf den Punkt.[7]

Der Anschlag während dieser Olympischen Spiele sollte das Interesse der Menschen auf die palästinensische Sache lenken oder, wie der Kommandoführer mit dem Kampfnamen Issa erklärte, „die Welt, die hier in so großartiger Weise zusammengekommen [ist], auf die Belange der Araber aufmerksam machen”.[8] Um die massenmediale Verbreitung ihrer Anliegen zu unterstützen, hatten die Drahtzieher den terroristischen Akt nicht zuletzt für die Fernsehzuschauer akribisch choreografiert. Beispielsweise war das Kommando mit Kalaschnikow-Sturmgewehren anstatt mit Pistolen ausgerüstet. Letztere wären zwar klein und für den Einsatz in der engen israelischen Unterkunft viel besser geeignet gewesen als Sturmgewehre, deren Handhabung laut den drei überlebenden Attentätern zu Beginn der Geiselnahme tatsächlich große Schwierigkeiten verursachte.[9] In den frühen 1970er Jahren war aber die AK47 die emblematische Waffe der Revolutionäre überall auf der Welt. Sich mit der Kalaschnikow medial zu inszenieren, besaß deshalb hohe Symbolkraft.[10]

„Terrorism is theater”,[11] erkannte 1974 der Terrorismusforscher Brian Jenkins, und es war das Fernsehen, welches in jenen Jahren den Terroristen die Hauptbühne bot. Diese problematische Beziehung zwischen politischen Gewalttätern und Medien wurde in den späteren 1970er Jahren von Terrorismusforschern und Politikern kontrovers diskutiert. September 5 verlegt diese Debatte in den Münchner Kontrollraum des US-Senders ABC. Der Film lässt die Fernsehjournalisten inmitten der Geiselkrise über die Frage sinnieren, wessen Geschichte sie nun eigentlich erzählen: die der Opfer oder die der Täter. Dieser Kunstgriff ist elegant und für den Spielfilm legitim. Die Filmemacher gehen allerdings über die Thematisierung dieser strukturellen Komplizenschaft von Massenmedien und Terrorismus hinaus. Denn die Erzählung aus der Perspektive der ABC-Journalisten legt nahe, dass die Live-Übertragung des Geiseldramas auch von den Geiselnehmern selbst mitverfolgt worden sei. Die Palästinenser hätten dank der TV-Bilder sehen können, wie Polizeibeamte in Sportbekleidung und mit Gewehren auf den umliegenden Dächern ihre Stellungen für einen Sturmangriff einnahmen. Der Versuch, die Geiseln gewaltsam zu befreien, sei deshalb abgebrochen worden, bevor er überhaupt begonnen hatte.

[3] Roman Deininger, Uwe Ritzer, Die Spiele des Jahrhunderts: Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland, München: dtv, 2021, S. 257.

[4] Z.B. Abu Iyad, My home, my land: A Narrative of the Palestinian Struggle, New York: Times Book, 1981, S. 106; Abou Daoud, Palestine: De Jérusalem à Munich, Paris: Carrière, 1999, S. 581

[5] Sven Felix Kellerhoff, Anschlag auf Olympia: Was 1972 in München wirklich geschah, Darmstadt: wbg Theiss, 2022, S. 39.

[6] Deininger und Ritzer, Die Spiele des Jahrhunderts, S. 255–259. Zu den Olympischen Spielen in München als Medienereignis siehe auch Kay Schiller und Chris Young, The 1972 Munich Olympics and the Making of Modern Germany, Berkely: University of California Press, 2010.

[7] Ebd., S. 256.

[8] Zeugenvernehmung Kriminaloberkommissarin Maria Sosalla, Kriminalkommissariat (KK) I A 1, 7.9.1972, S. 5, Polizeipräsidium (fortan PP) München 1391, Staatsarchiv München (fortan StAM).

[9] Siehe Protokolle der Beschuldigtenvernehmungen in PP München 1392, StAM.

[10] Christian Th. Müller, Die Kalaschnikow: Geschichte und Symbolik, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 5/1 (2008), S. 151-159; Michael Hodges, AK-47: The Story of the People’s Gun, London: Sceptre, 2008.

[11] Brian M. Jenkins, International Terrorism: A New Kind of Warfare, Rand Corporation, Juni 1974, S. 4.

Sahen die Täter die Polizeiaktion im Fernsehen?

Die Drehbuchautoren greifen damit ein populäres Narrativ zum Olympia-Anschlag auf, das auch in akademischen Darstellungen auftaucht. Stellvertretend dafür steht die Schilderung von David Clay Large, Geschichtsprofessor an der University of San Francisco: „The whole operation was being broadcast live from a TV camera mounted atop the East German team headquarters across the street. Along with millions of global TV viewers, Issa and his crew followed the assault preparations on a television set of their own. They were, to put it mildly, dumbfounded. Issa, a red streak of rage showing through his black-face, rushed out the door screaming at nearby officials that if the cops were not immediately withdrawn from the roof he personally would start executing the hostages. To the huge relief of the would-be rescuers, Operation Sunshine was abandoned.“[12]

Angesichts dieses Forschungsstands erstaunt es wenig, dass die Darstellung in manchen Rezensionen von September 5 unkritisch übernommen[13] oder zumindest als „sehr wahrscheinlich“ bewertet wird.[14]

Tatsächlich geschah am 5. September 1972 nichts dergleichen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es im fraglichen Apartment in der Connollystraße 31 weder ein Fernseh- noch ein Radiogerät gab. Dokumente im Archiv des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) und aus dem Nachlass von Walther Tröger, dem Bürgermeister des Olympischen Dorfs, bestätigen zunächst, dass TV-Geräte im Olympischen Dorf durchaus weitverbreitet waren. Vor allem standen sie in den Gemeinschaftsräumen, aber beispielsweise auch im Friseurladen. Fernseher gehörten jedoch nicht zur Standardeinrichtung der Schlaf- und Wohnräume im Männerdorf.[15] Die Grundrisse des für den Bau verantwortlichen Architekturbüros zeigen zudem, dass in den Apartments keine Fernsehanschlüsse vorgesehen waren.[16]

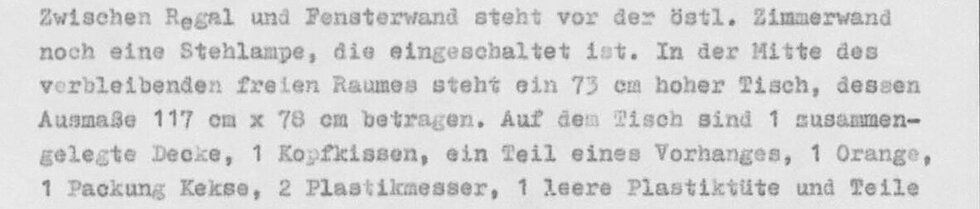

Dass in der Unterkunft des israelischen Männerteams während der Geiselnahme tatsächlich kein TV-Apparat vorhanden war, belegen sowohl schriftliche als auch bildliche Polizeiquellen. Im Bericht der Tatortbefundsaufnahme, die unmittelbar nach dem Abzug von Terroristen und Geiseln begann, beschreibt die Münchner Kriminalpolizei auf 25 Seiten akribisch die Wohnung und nennt dabei sämtliche Gegenstände in den Räumen, Gängen und auf den Treppen: jede Leselampe, jeden Heizkörper, jede Steckdose, jeden Rasierpinsel, jeden Apfel, jeden Kleiderbügel, die Kaffeemaschine vor dem Schrank in Zimmer 3, den Telefonapparat in Zimmer 2 sowieso, selbst das danebenliegende Päckchen Kartoffelchips – nur keinen Fernseher.[17]

Das Ergebnis ist klar und wird durch die Tatortfotos der Spurensicherung ebenfalls belegt. Jeder Raum der israelischen Unterkunft wurde unverändert fotografiert. Ein TV- oder ein Radiogerät ist nirgends zu sehen.[18]

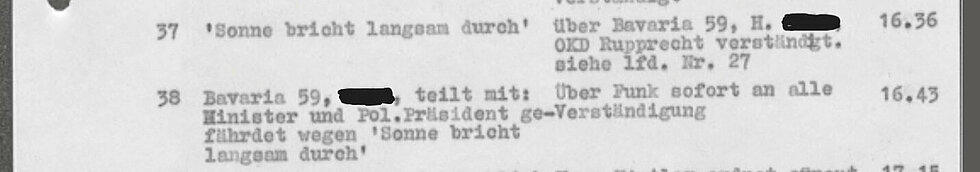

Könnte die Polizei vielleicht trotzdem von fernsehschauenden Terroristen ausgegangen sein und deshalb den Zugriff abgebrochen haben? Die Antwort lautet ebenfalls nein. Die Akten der Münchner Polizei und der politischen Entscheidungsträger lassen keine Zweifel bestehen, warum der über Stunden vorbereitete Sturmangriff auf die Connollystraße 31 letztlich nicht durchgeführt wurde: Als wenige Minuten nach halb fünf Uhr nachmittags die zwölf bereitstehenden Dreiergruppen von Schutz- und Kriminalpolizei über Funk den Befehl erhielten, ihre Sturmpositionen einzunehmen, machte sich nämlich der Krisenstab gerade auf den Weg zum Tatort. Das Gremium, bestehend aus Polizeipräsident Manfred Schreiber, dem bayerischen Innenminister Bruno Merk und Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, wollte erneut mit den Geiselnehmern verhandeln. Um 17:00 Uhr sollte ein weiteres Ultimatum ablaufen, es drohte die Erschießung von Geiseln. Wie bereits mehrmals zuvor besprach sich der Krisenstab vor der Eingangstür zur israelischen Unterkunft direkt mit Kommandoführer Issa. In dieser Situation war ein Angriff auf die Geiselnehmer offenkundig nicht durchführbar.

Für die ranghohen Politiker stellten allein schon die in ihren Sturmpositionen einsatzbereiten Polizisten ein Risiko dar. Schließlich bestand jederzeit die Möglichkeit, dass die Terroristen vom Balkon oder dem Vorplatz der Unterkunft aus einen der Beamten erkennen und dadurch zu einer Kurzschlussreaktion provoziert werden könnten. Bereits um 16:43 Uhr erging deshalb an das ganze Sonderkommando der Funkspruch: „Minister und Polizeipräsident gefährdet wegen ‘Sonne bricht langsam durch’“.[19]

Der Code bezeichnete die Anweisung zur Einnahme der Sturmpositionen. Da die Verhandlungen andauerten, folgte um 16:56 Uhr nochmals die Aufforderung zur Zurückhaltung: „Volle Deckung in den Angriffspositionen.“[20] Wenige Minuten später verstärkte sich die erkannte Gefährdung noch, als mit Genscher und Tröger erstmals an jenem Tag deutsche Funktionäre die Wohnung betreten konnten, in der die israelischen Geiseln nun seit über zwölf Stunden festgehalten wurden. Damit war ein bundesdeutsches Kabinettsmitglied unmittelbar dem Willen der Terroristen ausgeliefert.

Um 17:15 Uhr war die Verhandlungsrunde schließlich zu Ende. Das Kommando erhob nun die Forderung, zusammen mit den Geiseln nach Kairo ausgeflogen zu werden. Dadurch hatte sich eine vollkommen neue Ausgangslage ergeben. Erstmals bot sich die Möglichkeit, die Rettungsaktion an einem vermeintlich günstigeren Ort zu unternehmen. Entsprechend erging um 17:23 Uhr der Befehl an die Einsatzkräfte: „Truppe abziehen, aufgrund neuer Situation“.[21]

Dass die Geiselnehmer von München nicht ferngeschaut haben und die gewaltsame Befreiungsaktion in der Connollystraße nicht deswegen abgebrochen wurde, ist bloß ein kleines Puzzleteil bei der Rekonstruktion des Olympia-Anschlags und der kritischen Reflexion des Forschungsstands. Aber die Dekonstruktion des seit mehreren Jahrzehnten beständigen Narrativs der fernsehschauenden Terroristen steht stellvertretend für die Arbeit des Forschungsprojekts zur wissenschaftlichen Aufarbeitung des Olympia-Anschlags 1972. Alle vermeintlich sicheren Wahrheiten zum Ereignis werden hinterfragt, um mit einem frischen Blick auf sämtliche Primärquellen die Geschichte des epochenprägenden Terroranschlags nochmals neu zu erforschen.

[12] David Clay Large, Munich 1972: Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2012, S. 217f. Eine sehr ähnliche Schilderung verfasste schon einige Jahre zuvor der israelische Journalist Aaron J. Klein, Striking Back: The 1972 Munich Olympics Massacre and Israel’s Deadly Response, New York: Random House, 2005, S. 34. Im Gegensatz zu den Schilderungen bei Large und Klein hat Issa keine solche Forderung nach Rückzug der Sturmtrupps erhoben, weder zornerfüllt und unter Androhung von Geiselerschießungen noch anderswie. Der Vorfall ist frei erfunden, wobei der falschen Erzählung teilweise eine falsche zeitliche Einordung zugrunde liegen könnte. Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr und folglich mehrere Stunden, bevor das Sonderkommando seine Sturmpositionen einnehmen sollte, erklärte Issa gegenüber einer Polizeibeamtin vor der israelischen Unterkunft, man solle die Leute von den Balkonen entfernen. Zudem forderte er den Rückzug der in der Nähe stehenden Polizeikräfte und eine Unterbrechung des Polizeiaufgebots. Siehe Zeugenvernehmung Kriminaloberkommissarin Maria Sosalla, KK I A 1, 7.9.1972, S. 7, PP München 1391, StAM.

[13] Z.B. Marc Reichwein, Als Terror plötzlich live auf Sendung ging, Welt, 13.1.2025, https://www.welt.de/kultur/kino/article254907504 (10.3.2025).

[14] Roman Deininger, Terror, live gesendet, Süddeutsche Zeitung, 3.1.2025, https://www.sueddeutsche.de/kultur/september-5-olympia-attentat-film-li.3170607 (10.3.2025).

[15] Kurzinformationen über Bauten, Einrichtungen und Organisation des Olympischen /Dorfes, Ausstattung – Einrichtung Männerdorf, NOK-Archiv 1075, Archiv des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), Frankfurt a.M. (fortan DOSB-Archiv); Schreiben an alle Wohnbereichsleiter betreffend Fernsehstörungen, 22.8.1972, Nachlass Tröger, Kiste München 1972 [2/2], DOSB-Archiv.

[16] Grundrissunterlagen CF 10-E02-CF 10-E06, Heinle, Wischer & Partner.

[17] Tatortbefundsaufnahme, 12.9.1972, PP München 1391, StAM.

[18] Die Tatortfotos von der Connollystraße 31 liegen in PP München 1365, PP München 1366, PP München 1367 und PP München 1370, StAM.

[19] Bericht des Sonderkommandos, KK I A 1, 6.9.1972, S.5, PP München 1391, StAM.

[20] Geschehnisablauf Polizeiamtmann Lorenz Niedermayer, nicht datiert, Landeskriminalamt (LKA) 830, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München.

[21] Bericht des Sonderkommandos, KK I A 1, 6.9.1972, S. 6, PP München 1391, StAM.

Symbol für Versäumnisse von Polizei und Politik

Es bleibt die Frage, wie die falschen Narrative über die fernsehenden Terroristen entstanden sind. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es (noch) nicht. Mutmaßlich liegt der Ursprung in einer Gleichzeitigkeit: Sowohl der Rückzug der von den Fernsehkameras eingefangenen Sturmtrupps als auch die ultimative Forderung der Polizei nach Einstellung der Live-Übertragung fallen in die Zeit zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr. Diese Gleichzeitigkeit ist womöglich als Korrelation der Ereignisse fehlinterpretiert worden. Zumindest gemäß der Erinnerung des ABC-Producers Geoffrey Mason – das reale Vorbild der von John Magaro gemimten Hauptfigur von September 5 – stellten die US-Journalisten augenblicklich eine solche Verbindung her. In einem Interview im Dezember 2024 erzählte Mason ausführlich über den Moment vor über fünfzig Jahren, als er im Kontrollraum plötzlich bewaffneten Polizisten gegenübergestanden hatte:

„We were on the air live and the door to the control room, which was right in front of where I was sitting, burst open, and in came several German police with machineguns aimed right at me because I was the first person they could see. They started waving their hands: ‘Kamera aus! Kamera aus!’ […] They pointed to the monitor, which showed the output of the camera on the Olympic tower, looking down at the roof of building 31, which at that moment was showing German police sharpshooters crawling across the roof, getting ready to stage what we were assuming was a raid on that apartment in order to rescue the hostages. What none of us had thought about until this moment was oh my God, if they are in that apartment, those hostages and their captors, if they are indeed watching the Olympic broadcast cable system and if they indeed are tuned on let’s say it was channel 37, which on the list would have said ‘ABC beauty shot Olympic Tower’, they would be seeing everything that we were seeing.“[22]

Dieser Zusammenstoß der Münchener Polizei mit amerikanischen TV-Journalisten wird auch in September 5 dramatisch inszeniert. Es handelt sich allerdings um eine Verdichtung des Ereignisablaufs. Die Einsatzleitung gab bereits kurz nach 11 Uhr, und damit noch bevor sie die Aufstellung von Sturmtrupps beschlossen hatte, dem Leiter des Ordnungsdiensts den Auftrag, mit Robert Lembke Verbindung aufzunehmen. Der berühmte Münchner Fernsehmoderator, der als Geschäftsführer des Deutschen Olympia-Zentrums (DOZ) die Radio- und Fernsehübertragung des Großereignisses in alle Welt verantwortete, sollte dafür sorgen, dass „sofort vom Fernsehen Live-Aufnahmen von den fraglichen Objekten nicht mehr gebracht werden.“[23]

In den folgenden Stunden ergingen wiederholt Anweisungen an die Sicherheitskräfte, der Live-Übertragung den Stecker zu ziehen. Unklar ist, ob sich die Journalisten tatsächlich lange Zeit weigerten, den behördlichen Anordnungen Folge zu leisten, oder ob die Befehle der Einsatzleitung das DOZ gar nicht erreicht haben. Nachdem keiner der Anläufe zum Erfolg geführt hatte, ordnete ein Polizeiamtsrat um 17:15 Uhr, wenige Minuten vor dem endgültigen Abzug der Sturmtrupps, erneut die sofortige Einstellung der Sendungen an und begab sich selbst zum Fernsehstudio. Diesmal, so lautete der Auftrag, sollten falls nötig Zwangsmaßnahmen gemäß bayerischem Polizeiaufgabengesetz eingesetzt werden.[24] Masons Schilderung von der darauffolgenden Konfrontation mit vorgehaltener Waffe ist also durchaus glaubwürdig.

Neben den Medienvertretern haben sich wohl auch andere Gruppen, die am 5. September in München anwesend waren, noch während des Anschlags die Frage gestellt, ob die Geiselnehmer womöglich die Vorbereitung zum Sturmangriff im Fernsehen mitbekommen haben. Zum Beispiel die Sportler selbst. Der deutsche Sprinter Manfred Ommer erinnerte sich im Jahr 2006: „Dann gab es diese Szene, wo dann Scharfschützen kamen und sich postierten und man dann irgendwann sagte: ‘Sag mal, wenn ich das hier im Fernsehen gucken kann […] haben die nicht auch Fernsehen?“[25]

Wer auch immer an seinem Ursprung steht, der Fernseher-Mythos wurde jedenfalls zu einem häufig reproduzierten Symbol für den Dilettantismus von Polizei und Krisenstab während des Olympia-Anschlags. Obwohl faktisch falsch, transportiert er damit in einem gewissen Sinn eine höhere Wahrheit. Denn der Polizeieinsatz in München und Fürstenfeldbruck war tatsächlich von zahlreichen fatalen Fehlern und Mängeln geprägt. Diese werden wir im Rahmen unserer laufenden wissenschaftlichen Aufarbeitung ausführlich dokumentieren.

[22] David Smith, “Can we show someone being shot?”: The tense true story behind September 5, The Guardian, 12. Dezember 2024, https://www.theguardian.com/film/2024/dec/12/september-5-thriller-munich-olympics (10.03.2025). Siehe auch Roone Arledge, Roone: A Memoir, New York: Harper Collins, 2003, S. 132f.

[23] Mord und Geiselnahme im Olympischen Dorf: Ablaufkalender, KK I A 1, 6.9.1972, PP München 1391, StAM.

[24] Bericht des Sonderkommandos, KK I A 1, 6.9.1972, S. 3–5, PP München 1391, StAM.

[25] Interview mit Manfred Ommer in: Der Olympia-Mord: München 72, Dokumentarfilm von Uli Weidenbach, ZDF, 2006, 31:44-31:58.